历史文化

杨柳青木版年画始于明末,盛行于清代中期,有近400年的存续轨迹。同我国其它的年画艺术一样,杨柳青木版年画经历了由盛至衰的历史过程,在进入20世纪后已濒临艺绝。中华人民共和国成立之初,国务院发布政府令,明确指示“新年画”在文化宣传领域的作用,使其重获生机,承担了扮美新生活、宣传新思想、普及新文化的社会功能。在天津市政府的关怀下,天津杨柳青画社以公私合营的方式成立,开始了大规模的抢救工作,使得大量古版得到保护,传统工艺得到保留,成为中国政府保护民间艺术、重视人类文化多样性的活态样本。2006年,杨柳青木版年画以其工艺的完整性、传承的活态性、广泛的流布性,对中国年文化的代表性,被列入首批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

在杨柳青木版年画的发展轨迹中,工艺传承始终是被政府高度关注的。新中国保护的第一代艺人中,会聚了陈麐祥、潘忠义、张兴泽、肖福荣等技艺精湛的老艺人,以师带徒,完整地保留了各类关键技术,为杨柳青木版年画的发展积蓄了力量。原生地西青区杨柳青镇于市场经济到来后,大力发展旅游产业,带动了各家年画作坊如雨后春笋般林立于市,逐步形成了新时代的产地格局,加速了年画回归的步伐。至今,天津杨柳青画社负责进行集中保护、专项发展,西青区突出原生地优势持续经营,这一民间艺术在全国年画产地中一枝独秀,是存续最为完整的年画项目。

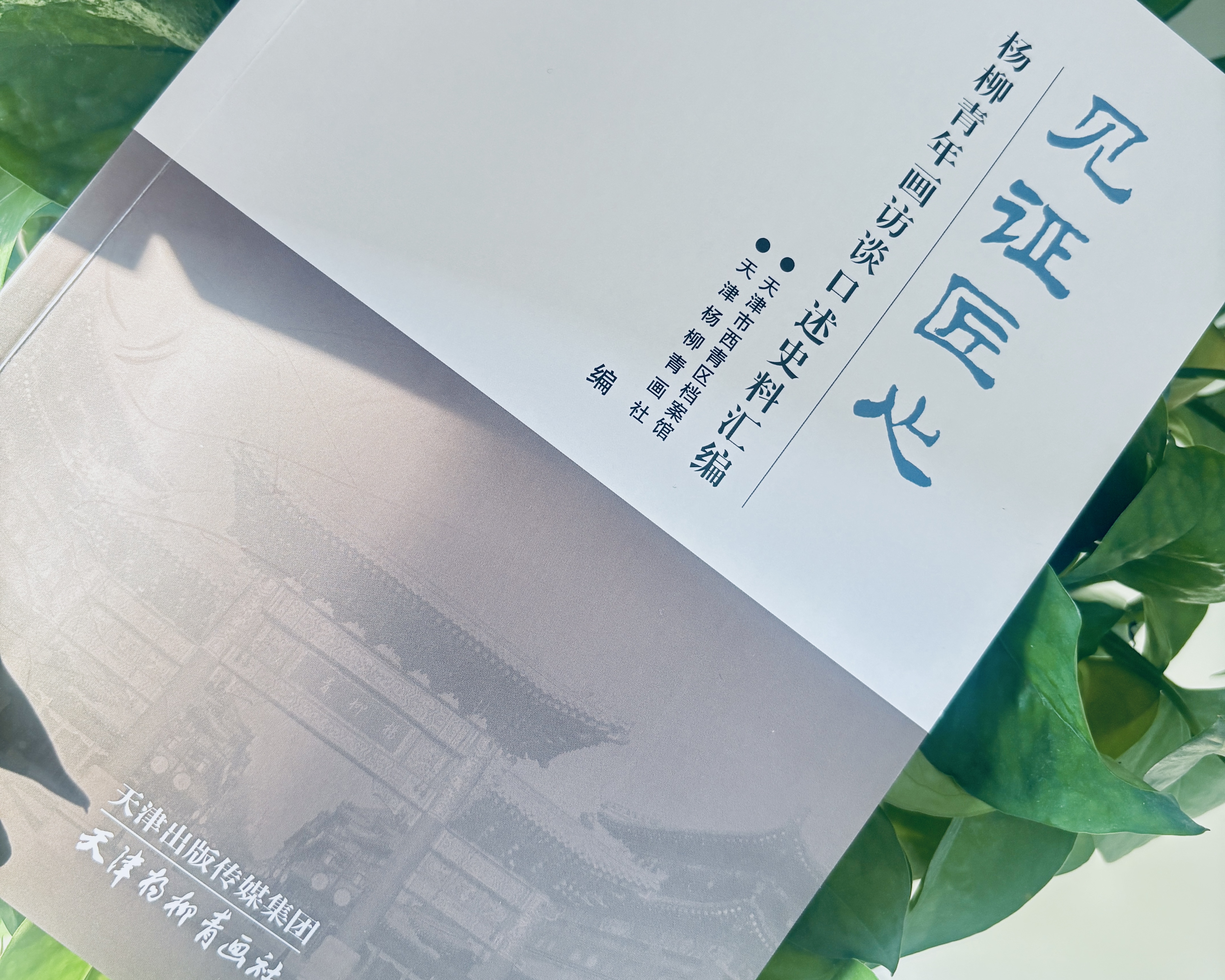

非遗,无论现实保护还是未来发展,关键首先在传承人,他们具有丰富的经验和独特的技艺;其次还包括专家学者和参与过保护工作的其他见证人,这个人群的集体记忆为探究保护方式发挥了至关重要的作用。本书收录的传承人口述资料,记录着他们对杨柳青木版年画至为深厚的感情,不管他们从事着哪一项技艺,在口述中反复提到“择一事、忠一生、 爱一生”的初心,表达了对于杨柳青木版年画的至爱深情。我们从中强烈感受到这些口述者的热爱和责任感。从他们学习技艺的经历来看,依然是师徒传承的形式,历经多年的学习和实践,这些记忆不仅是非遗的核心,也是文化多样性的体现,并经过不断精进,又形成了带有他们个人体悟和符号的艺术呈现。本书是工匠精神的见证,也是一代代人不忘初心、代代传承的见证。传承并不是一成不变的,传承的精髓在于创新创造、与时俱进。从书中所收录的这些口述史资料中我们看到,杨柳青木版年画的传统技艺与现代产业结合,开发出有时代特色的、有市场竞争力的产品,推动了经济的发展,从而让非遗的传统技艺不是“养在深闺人未识”,而是通过传承人、特别是政府的大力弘扬与推动“飞入寻常百姓家”。

对于非遗研究者、传承人口述的采访、整理与出版,我觉得是非常有价值和有意义的事情。著名文学评论家、记者卡尔·布劳恩认为,口述史可以帮助人们更好地了解历史事件和人物的真实性,并为人们提供更深入的文化洞察力。收在书中的这些口述采访首先是具有保存历史记忆的史料价值,同时也启发我们的思考。他们的个人经历不仅仅代表其个人的价值,作为历史的亲历者和见证者,他们的叙述展现了时代的变化,展现了他们的思想和态度;而他们的经验既有独特性又有时代特点,为我们提供了全新的历史视角。他们的思考是有深度的,比如,对于杨柳青年画能不能够传下去的担忧;对于年轻人如果基本功不够扎实,是否能画出好的作品的疑虑,以及随着社会环境的变化和百姓生活需求的变化如何进行变革,在保留杨柳青木版年画传统韵味的基础上,符合新时代的审美等。这关涉到当代中国如何抓住那些历史过往中累积下来的真实的繁花似锦,让国人特别是青少年了解祖辈的生活中真实的精神世界, 在保护的前提下守正创新,研究、传播与发展年画的时代课题。

西青区档案馆与杨柳青画社促成这本书的出版是做了一件大好事。 我了解到,在启动这项工作之前,西青区6集电视纪录片《美的溯游——探寻杨柳青年画的故事》和5集纪录片《过年的画》获得了丰富的采风成果;他们远赴俄罗斯探寻6000多幅古版年画真迹的过程让他们站在了对历史负责的高度;组织新闻记者远赴四川绵竹、广东佛山、江苏苏州、山东潍坊杨家埠等中国木版年画产地溯源,积累了进入式、调查式等面向不同人群的采访经验,这都为本书出版提供了保证。

2021年,西青区档案馆与天津杨柳青画社合作,组织团队对多位杨柳青木版年画的历史亲历者、艺术家、学者进行为期2年多的口 述采访,讲述他们的事业经历和对艺术的孜孜以求、精益求精的心路历程;讲述杨柳青木版年画的发展变迁。不断调整的采访内容,不断提升的采访标准,令我见证了杨柳青木版年画保护传承中又一个重要的时刻,见证了这个曲折的过程,见证了全体编辑人员的历史责任心和使命感。当本书的策划、我的老朋友杨鸣起同志将成果捧于面前时,我是欣慰且感动的,因为又一本图书留住了时间。

是为序。

2023年9月记于津

【本文作者系天津出版传媒集团有限公司原党委常委、副总经理】

作者:纪秀荣