历史文化

杨柳青人历史上有个伟大创举——赶大营。130多年前,清政府任命左宗棠为陕甘总督,率领12万大军进入新疆讨伐阿古柏叛乱分子。当时,被饥荒迫于绝境的杨柳青人兴起随军贩售活动。他们肩挑小篓,置办一些针头儿线脑儿等日用杂品,一路追赶大军进入新疆,史称“赶大营”。“赶大营”的杨柳青人伴随左帅十几年的征尘岁月,竟发展成一支浩浩荡荡的天津商帮,不仅为自己闯出一条生路,也对新疆的商贸活动起到极大的促进作用。

“赶大营”是杨柳青人艰苦创业的经典,是西青区历史上的辉煌,更是古今中外商贸史上的奇迹。为了让家乡父老了解这段历史,铭记这段历史,2000年8月,西青电视台组成“情洒大西北——杨柳青人赶大营寻踪”摄制组,远赴新疆、甘肃实地寻踪、拍摄专题片。

摄制组由6人组成,组长是时任西青广电局副局长张炳通,总策划是西青区政府退休干部白秉刚,摄像师是当时西青电视台记者张运凯,主持人是孙静,还有当时西青区文化局局长边士贵一同前往。我作为西青报社记者随队采访。

在新疆跟踪采访的一个多月,是我终身都无法忘却的一段经历。虽然至今已经过去整整7年,但当时摄制组如何不顾劳顿采访拍摄,新疆杨柳青人后代如何至情至性地帮助我们、款待我们、留恋我们,以及在寻踪过程中发生的一些惊心动魄的事情,时常在我脑海里再现,让我总有一种冲动,把这段难忘的记忆写出来,以便从此以后,自己可以随时翻阅这段文字,重温那段历史。

时间紧、任务重,采访工作风雨兼程

2000年8月24日晚上7点,摄制组满载领导的重托,登上了由天津直飞乌鲁木齐的飞机,开始了难忘的新疆“寻踪”之旅。经过四个多小时的飞行,当晚11点10分,飞机降落。乌鲁木齐市民委退休领导干部齐文礼先生早已携车在此等候,并将我们送到预定的宾馆。我们到达宾馆后不久,新疆大学教授、杨柳青石家后裔石丽莹和她的丈夫李教授在机场扑空后又专程赶到宾馆看望我们,并和摄制组一起拟订了第二天的工作安排。直到后半夜3点30分我们才各自回房休息。转天上午,摄制组兵分三路,分别拜会了乌鲁木齐市委宣传部、市政府和文物局等有关部门。这些单位的领导非常热情地接待了我们,不仅开具各种介绍信,而且纷纷提供线索,使摄制组的拍摄内容更丰富,更有价值。

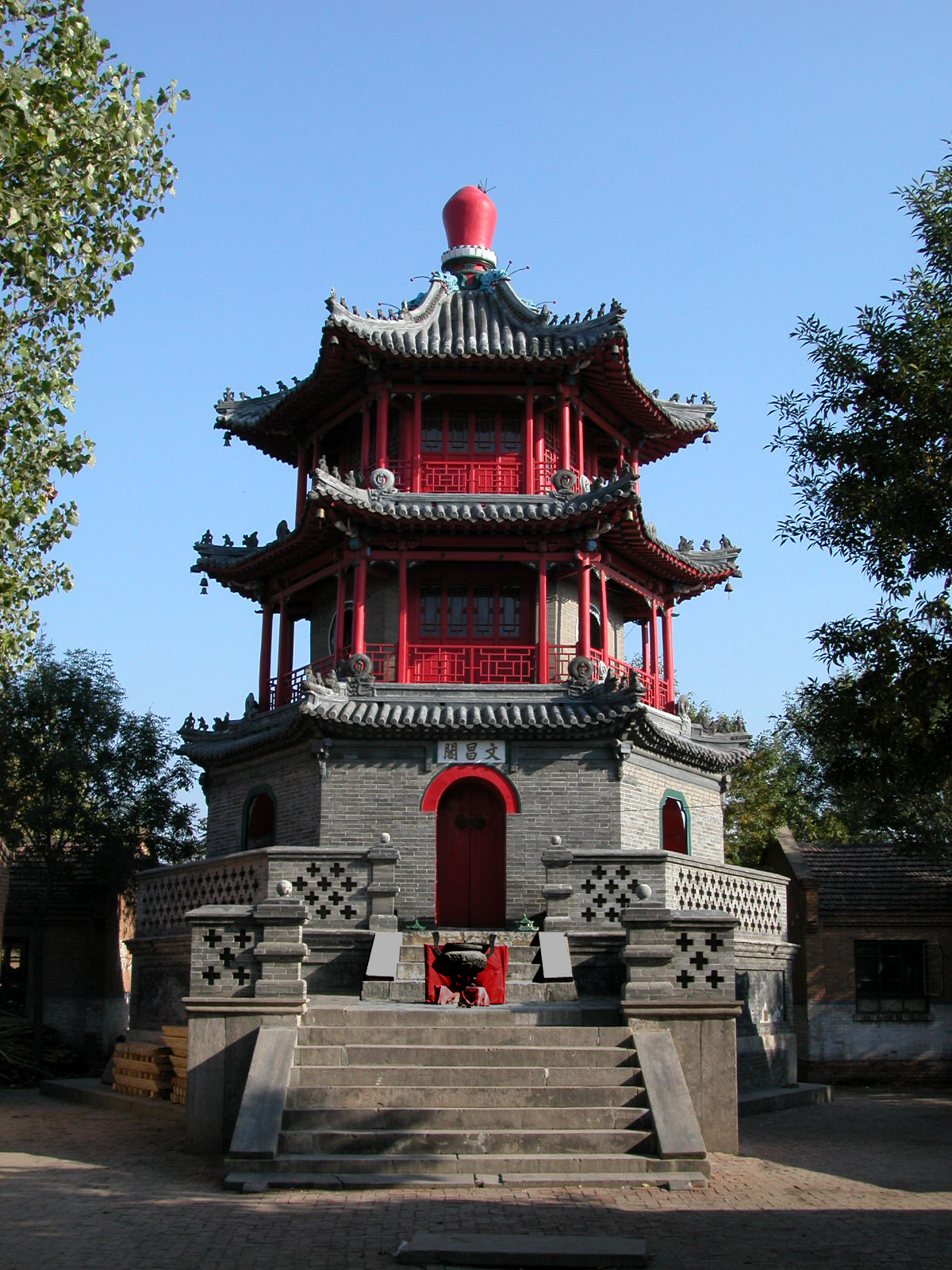

在新疆可以用“风雨兼程”四个字概括摄制组的拍摄工作。赶大营的杨柳青人足迹遍布北疆各地,摄制组就顺着这些先人的脚步四处寻踪。杨柳青人当年留下的吐鲁番同盛和葡萄园,天津商帮的古城子(今新疆奇台)货栈,津帮“老八大家”坐落地乌鲁木齐大十字街,伊犁、哈密等大营客当年经商和聚居的地方以及乌鲁木齐市人民公园里杨柳青人设计的丹凤朝阳阁、为纪念当年被军阀盛世才杀害的包括杨柳青人在内的五万遇难者而立的冤骨同归碑、杨柳青商帮长桥饮马的雕像等历史古迹,都被我们的摄像机留下了珍贵的镜头。

在采访的30多天里,草原的美景,我们无暇欣赏;边城的美味,我们无心品尝。因为摄制组计划制作三十集节目,所以,可想而知每人身上肩负的工作有多么繁重。张炳通作为组长,不仅要保障摄制组的人身和财产安全,而且还要协调方方面面的关系,为采访拍摄工作扫清障碍。总策划白秉刚当时已是年近70的老人了,工作起来简直就是“拼命三郎”。白天马不停蹄率队采访,晚上还得赶写电视脚本,根本没有充分的时间休息,可是精神头比我们年轻人还足,即使脚上磨起血泡,他都没说歇一歇。边局长充分运用文化系统的关系,使摄制组发现和拍摄了大量杨柳青人留下的珍贵文物。要说体力上最累的当属摄像记者张运凯了。20斤重的摄像机一天天地扛在肩上,想想就知道有多累,可是他没有一句怨言。主持人孙静和我也是忙忙碌碌,白天随组四处采访,晚上她赶写转天的主持词并背诵下来,我则要写情况通报,把摄制组的拍摄进度等情况向区有关领导汇报。另外我还要为西青报赶写《情满寻踪路》的系列通讯。我们两个经常是后半夜才睡觉。众所周知,新疆的天气变幻无常,可不管是多么恶劣的天气,都没有阻止摄制组的拍摄进程,许多画面都是冒着风雨完成的。

虽然辛苦,但是我们觉得非常快乐。作为区级的媒体记者,能够远赴新疆挖掘、整理、拍摄这么一个重大的历史题材,机会难得,我们都特别珍惜并且诚惶诚恐,就怕不能出色地完成任务,对不起领导的信任,对不起大营客的后代,更对不起这些创造历史功绩的先人。好在最后摄制组没有辜负大家的期望,非常圆满并且超额完成任务,制作了36集电视片,比原计划多了6集。节目播出后引起很大反响。

行程长,路途险,惊心动魄的事情偶有发生

一直以来,回首新疆的这段经历,在我脑海里时常涌现的不是绿色草原上洁白的羊群,不是绵绵天山上雄伟的景色,不是维族姑娘优美的舞姿,而是30里风区的狂风大作,茫茫戈壁的一路狂颠,还有“冰大板”上演的惊险一幕,以至于现在想想都会惊出一身冷汗。

摄制组进疆的第二天就投入实地拍摄,首选是吐鲁番,因为那里有当时津帮八大家之一的同盛和京货店购置的500亩葡萄园和流传至今的杨柳青小伙与维族姑娘动人的爱情故事。

摄制组租了一辆金杯客车前往吐鲁番。司机师傅原来是克拉玛依油田的工人,后辞职干起了长途出租。他是藏族人,30来岁,名叫徐新疆。由于他对人实在、厚道、车技又好,所以新疆之旅都是他载着我们完成的。听小徐说,从乌鲁木齐去吐鲁番不得不经过一个30里风区,天气变化狂风大作的时候风力能达十几级,会把地上的石头卷起来在空中飞舞,甚至能把车辆掀翻。人们调侃说,这里的大风一年只刮一次:“从春刮到冬”!听起来挺可怕的,但是因为任务在身,摄制组还是决定前往。我们一早沿着312国道从乌鲁木齐出发,现在我已经忘记了汽车开了多长时间,果不其然就听到呼呼怒吼的西北风,而且天空也随之暗了下来,飞舞的小砾石乒乒乓乓地砸在车子的玻璃门窗上,真的好吓人。刚才还谈笑风生的车里顿时鸦雀无声,不知道四位男士心里是什么感受,反正我和孙静都被这个阵势吓着了。好在我们还算幸运,并没有遇上风区最恶劣的发作,在惊慌了半个多小时后,汽车就开出了这个危险地带。

戈壁,戈壁,一望无际。乘车从乌鲁木齐到伊犁采访,700公里行程,大部分路途是寸草不生的戈壁滩。看不到生命的绿色,看不到悠闲的羊群,看不到清清的流水,更看不到解决内急的“厕所”……而且地上都是沙砾,车开动起来特别颠簸,我感觉五脏六腑都要掉了。我还有晕车的毛病,胃液在这天都吐干净了。这些对我和孙静两位女士来说还不算什么,最要命的是,我们往往是几个小时都找不到一处可以遮挡、用来“方便”的东西。我们在将近12个小时的行车当中,不敢“大吃大喝”,即使是中午太阳暴晒的时候,也只敢喝几口水防止中暑,原因就是找一个“方便”的地方太难了。戈壁上生长一种黄色植物,生命力特别强而且比较高还很茂盛,但是并不是随处可见。只有发现它的时候,我们两个才像抓住了“救命草”。真是不堪回首啊!

在从乌鲁木齐去往伊犁的路上,还差点发生一场“流血事件”。在一个必经之路的路口上,好多车辆拥堵在一起,我们乘坐的金杯车连续让行了对面好几辆车,已经很够意思了,可是我们前行时对面的车还是不肯相让,而且有个司机态度恶劣。这一下可把徐新疆给惹火了,这个厚厚道道的藏族青年骨子里“野性”的一面此时发作了,他抽出随身携带的藏刀,就要下车与对方拼命。情况危急,领队张炳通等几个男士一看大事不好,赶紧下车阻拦、劝解,拼尽全力才算把这场危机化解了。我跟孙静早就吓呆了。

伊犁的采访结束后,我们没有按原路返回乌鲁木齐,由于要去那拉提草原参加一个文化活动,所以回去时就要走山路。我们在天山上整整翻越了10个小时,从早上8点启程,一直到下午5点才下山。这个行程也是险象环生,不仅山路崎岖,而且有的地段非常狭窄,司机必须时刻精神高度集中,稍一马虎,稍一走神就可能掉下万丈深渊。这条山路还有一段当地人称之为“冰大坂”的路段。过冰大坂得有胆识和技术,一般胆小和驾驶水平不高的司机都会望而生畏,不敢冒险翻越。徐新疆已经翻阅过多次了,这对他来说,是非常值得炫耀的事情。

很快我们的车子就进入了山区的盘山公路,此路真的十分危险,很多地方都呈S形的急拐弯,而且需要单车经过,不能会车,需要先打喇叭后通过。我们的车子像一只小船,在路面的波峰浪谷间颠簸。当冲上一座山峰时,我们看见了雪线。半个小时前的炎热悄然消失了,阵阵山风夹杂着凉气扑面而来。在很远的更高的地方,横着一长溜灰乎乎的东西,酷似一列运货的火车瘫痪在半山腰里,上面是皑皑的雪峰。小徐说,天山冰大坂快到了,山上风大天冷,大家都要加衣服。

冰大坂终于到了,远看那一溜像火车的家伙,原来是一堵人工构筑的隧道式的挡雪墙,用来阻挡上面终年不化的冰雪塌方或崩落,避免造成交通事故。到了跟前一看,惊得我们直咋舌头,怪不得司机们谈冰大坂色变呢,这里真的太危险了啊。雪峰就在头顶,雪墙上堆积着厚厚的冰雪,随时都会崩塌,一百多米长的路段,汽车需要以最快的速度加大马力冲过去。我们是从冰雪中穿过去的。时间正值8月下旬,是新疆较热的季节,山下热如火炉,山上白雪皑皑,凉气袭人。这就是新疆的天山山区,十里不同天,半天时间就经历了春夏秋冬四季气候,大自然真的是非常奇妙。

找了个安全的路边,小徐突然把车停下,猛地跳下车,一头躺在地上,双眼紧闭,任凭我们怎么问他,他都一言不发。面对突然发生的场面,我们都吓坏了,不知道小徐这是怎么了。他可不能出事,要不这些人可就麻烦了。正在我们大家手足无措的时候,小徐睁开眼,慢慢坐起来,缓缓地说:“我刚才太紧张了,需要休息一会。现在我没事了。”真是虚惊一场。大伙重新活跃起来,都想零距离接触冰大坂,实地感受一下天山的威严与冷峻。站在积雪里,背倚高耸入云的雪峰,下面是令人眩晕的陡峭悬崖,看一眼都会毛骨悚然。我们在这个地方照了一张合影。这人生难得的经历啊,令人心惊肉跳却又兴奋不已。

处处闻乡音,情满寻踪路

在新疆采访拍摄的这些日子,我们始终被一种浓浓的亲情包裹着。边城大营客后代对家乡杨柳青的无限向往大大出乎我们的预料。见到了从家乡远道而来的我们,就像见到了家乡的亲人,他们不仅纷纷提供有价值的线索,为我们带路采访,而且还非常热情地款待我们。石丽莹教授夫妇、刘荫楠先生、赶大营先导安文忠后代安雨滋夫妇、皮家后代、任家后代、赵家后代等等都让我们深深难忘。就连旅馆老板听说我们从天津来,都以最优惠的价格招待我们。她说,她也是杨柳青人的后代。

石丽莹教授夫妇从我们一在新疆落脚到我们采访结束,从始至终地照顾我们、帮助我们,有时候还随同我们到处奔波,使我们身在异乡却备感亲人的温暖。

刘荫楠老先生对摄制组这次新疆之行给予了极大帮助。他是杨柳青人的后代,退休前是乌鲁木齐市规划管理局工程师,他主编出版的《乌鲁木齐掌故》一书,有很大篇幅系统地反映了赶大营的杨柳青人在开发边城中的历史贡献。摄制组多次去他家采访。还记得我们第一次去的时候,他非常兴奋,首先用新疆话问我们:“我想用咱家乡话接受采访,你们说好不好?”真是出人意料啊!眼前这位在新疆土生土长了70多年的老人竟然会说杨柳青话,太神奇了,真是让我们吃惊啊。这个创意太好了,太感人了。白大爷也非常兴奋,连说好好好。果不其然,老先生用一口地地道道的家乡话录制了这期节目。录完后,老先生还不尽兴,又用他那宽厚深沉的声调,即兴演唱了一首具有浓厚甘新草原情调的民歌——

啊哈呦!金盆养鱼的迪化城(乌鲁木齐旧称)啊!啊哈呦!大十字街呦,天津人多煞!啊哈呦!赶大营来的津门这八大家煞!啊哈呦!他们的京货铺呦,红火得很煞!

粗犷悠扬的歌声在屋里凝固,现场非常寂静,所有人都眼含热泪。过了一会,刘先生对我们说,不仅是他,凡是与其年龄相仿的杨柳青人后代都说一口纯正的杨柳青话。

光绪三年,清军攻入迪化后下令,首入城者可划地开店经商。当即有许多杨柳青人看中这块宝地开起京货铺。到光绪二十年,在大十字街周围几乎都是津帮商户。那时人们把杨柳青人聚居的地方就叫“杨柳青”。杨柳青人约定俗成,他们不仅在生活习惯上、在居住环境上保持了家乡的老传统,而且乡音一直代代相传,以此安慰自己的思乡之情。

这些感人的纪念在皮家后代那里得到很好的例证。乌鲁木齐市繁华地段有一个有名的饭店“杨柳青饭庄”。这个饭店就是赶大营杨柳青人皮家后代开设的。单从这个店名就能让人感受一种思乡的浓情。我们去采访的那一天,皮家老两口把子女们都叫回来了,和我们来了一个大聚会。皮家二儿子皮宝瑞是国家一级厨师,曾在大使馆当过大厨,那天他亲自下厨为我们做了许多拿手好菜,并且还特意为我们做了一些倭瓜馅儿的锅贴儿。这可是咱杨柳青人喜欢的美食啊,在西北边陲能够吃到,真让我们感动到极点。不仅如此,听着皮家老两口满嘴的乡音,我们真好像在家里跟大爷、大妈唠嗑一样亲切。

和他们一样,凡是我们采访到的杨柳青人后代,不管到谁的家里,都摆满了飘香的瓜果款待我们,完事之后还要留我们吃饭。摄制组由于赶时间,不想把时间浪费在吃饭上,就极力推脱,但是最后总是被主人的真诚和盛情打动,还是吃了。我们的到来,使他们更加向往家乡,许多人表示要在有生之年回家乡看看。新疆之行,我永远的记忆,永远的感动!

(2007年11月6日第22版“西青新闻·专刊”)

作者:牛桂玲