历史文化

三进新疆探访“赶大营后裔新贡献”

2013年初,杨鸣起主持区新闻中心工作,西青报社归入新闻中心管辖。11月,新闻中心派四名记者,由孙静主任带队,随行记者有梁君、曲美娜、王洪海,赴新疆乌鲁木齐采访。此次采访任务主题是:"寻找赶大营后裔中的佼佼者,在改革开放后的今天为新疆发展都做出哪些新贡献。他们是如何继承和发扬老一辈“赶大营精神”,继续为开发西部、建设新疆奉献聪明才智的。”

此次采访从不同角度选择对象。安启虎,杨柳青安氏赶大营第四代,商界成功人士,开始转向文化事业,成立新疆立百立影视公司,立志宣传“赶大营”和新疆地域文化与故事。石丽莹,新疆大学教授,杨柳青石氏赶大营第三代,祖父石寅甫曾任新疆天津商会第四任会长,被盛世才暗杀在狱中。任兆晖,成功的房地产商人,赶大营第四代,前辈是杨柳青碾砣嘴人,赶大营到新疆迪化以种菜谋生。任兆晖的父辈开始进入教育界,任兆晖成年后进入商界。蔺青,天津人,在新疆的经商事业发展的很成功,被推举为新疆天津商会会长,也是天津新疆商会会长。为弘扬“赶大营”精神,他带动大批成功人士继续为新疆发展做贡献。

在新疆采访的那些日子里,安启虎给予很大帮助,将自己的商务车连同司机派给采访组,每天从早到晚跟随,不论去哪里都是车接车送,使采访组顺利完成任务。

归来后,采访组将录制的内容制作成专题片,在西青区新闻中心电视台播放,让西青区观众了解更多赶大营的人物和故事。

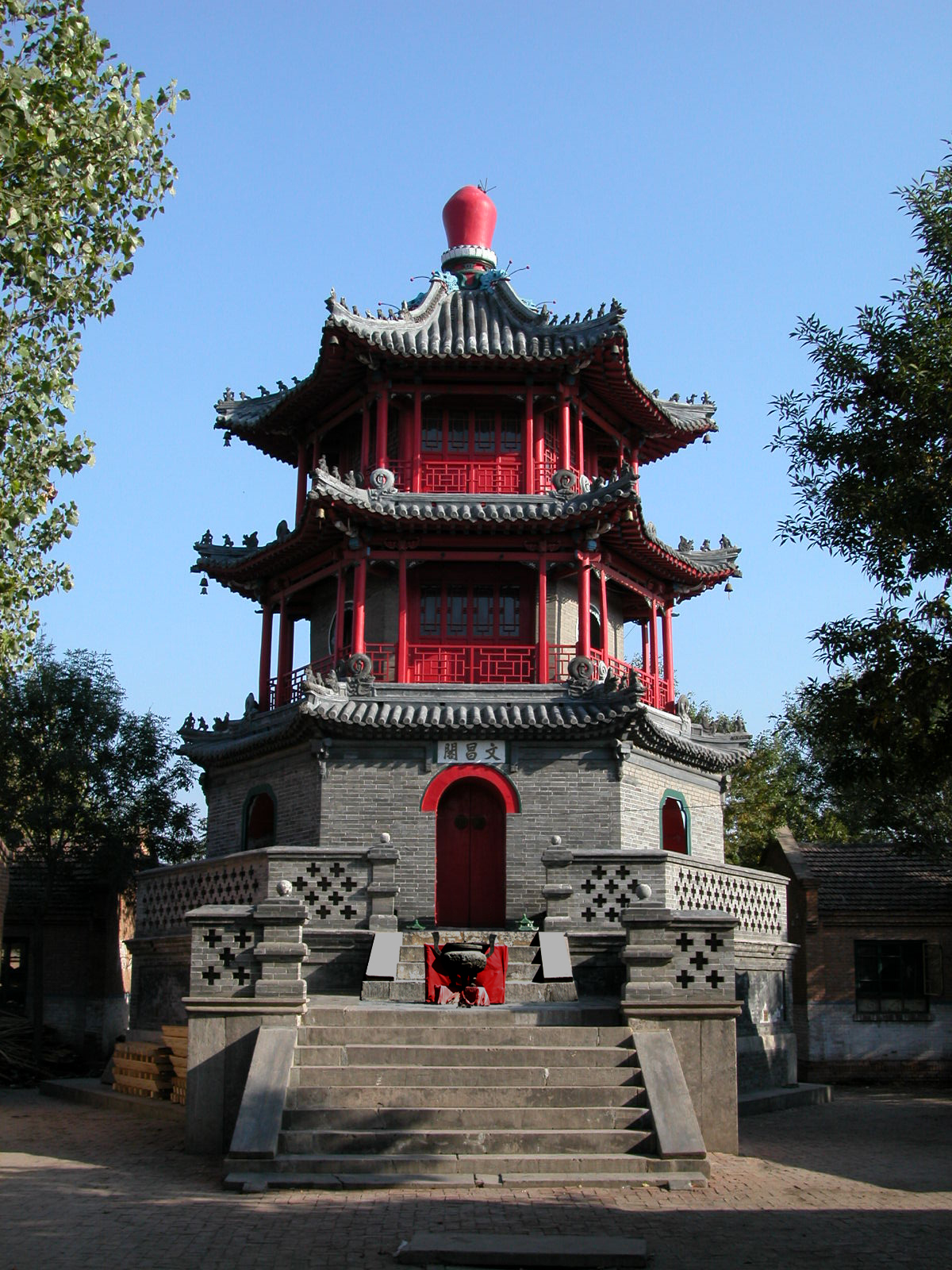

记者与89岁大营客郭秉均(中)在新疆奇台县直隶会馆

四进新疆深入挖掘“赶大营”资料

2014年10月,西青区新闻中心电台部与天津市电台农村部联合,举办一次赴新疆深入挖掘“赶大营”资料,宣传赶大营精神活动。

此次采访活动由西青区电台谢玉靖主任带队,随行记者有赵金乾、孔维维、明立静,西青报社记者李焕丽、田建、王洪海,市电台记者张亦驰。

采访组一行八人,分工不同,有带队,有录像,有录音,有摄影,也有文字记者,任务各异,有的要做电视新闻节目,有的要做电台播放节目,有的为报纸写新闻稿,有的写专题文稿。在新疆采访期间,去了乌鲁木齐市、哈密市,伊犁州的伊宁市、霍城县、惠远城。采访了韩宇龙、肖李、尹惠生家人、吴颖、张诚、卢静、李俊树、孙玉兰等人。

此次采访深化了“赶大营文化精神”的三大主题。

其一,丝绸之路的拓展与延伸。一百多年前的杨柳青人赶大营事件,重新激活了已经沉睡多年的古丝绸之路,并且将起点西安拓展到了渤海之滨的天津。新时期的赶大营后裔韩宇龙,在乌鲁木齐创办天朗服饰有限公司,努力开拓,将服装生意做出国门,辐射向中亚和欧洲。他的产品深入到吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦和阿塞拜疆,这些国家的警察服、体育服、公路交通服还有校服等各类服装中,都有天朗公司的产品。采访韩宇龙,就是为宣传他在“一带一路”方面做出的典范作用。

韩宇龙在服装制作车间

其二,百艺进疆仍在发挥着灿烂光芒。130年前,杨柳青有远近闻名的“广河月饼”,高家人赶大营,把这一名牌产品带入新疆惠远城,可贵的是这一饮食文化进入新疆后经营一直没断。改革开放后,卢家学到手艺继续经营。卢兆刚是杨柳青十六街人,女儿卢静是赶大营第五代。卢静的奶奶是俄罗斯人,擅长做各种果酱,遂将月饼改良,加入果酱口味品种,更加受人喜爱。130年后的今天,杨柳青广河月饼在伊犁仍然生意红火,而且融入了俄罗斯风味。这一饮食文化的流动与交融非常有现实意义。

卢兆刚夫妇和女儿卢静(左)

其三,民族团结世代传承。杨柳青大营客在新疆的事业之所以能够成功,其中最重要的因素就是民族团结搞得好。大营客尊重少数民族同胞的生活习俗,努力学习少数民族语言。大营客后代们也不忘搞好民族团结,此次采访一直不忘挖掘这方面的内容。比如哈密民营实业家,长城实业有限公司总裁张诚,身价百亿,待人却非常平和,尤其对待少数民族同胞,一视同仁。他的司机就是维吾尔族人,人们说,他与司机关系好到啥程度,他包里有多少钱自己不知道,司机知道的清清楚楚。他的公司里有很多少数民族员工,他专门设立清真食堂。员工的生日公司都送蛋糕,他专门指示要为少数民族员工送清真蛋糕。再比如伊宁市96岁的李俊树老人,与维吾尔族同胞为邻几十年,一直相敬如宾,几乎没有什么民族概念。一次维吾尔族年轻人偷他家东西,被抓后不但没责怪,还了解到他有难处,反过来帮助他。再比如律师吴颖,为少数民族同胞打官司呕心沥血,不计报酬。民族团结感人事例太多太多。民族团结是百年大计,千年大计,永远重要。

在采访过程中,记者们总是被感动着。电台记者每天要向天津发送播出节目,电视和报纸的新闻记者每天要编发和撰写新闻稿件发回单位。文字记者则要尽量多的记录细节,为日后写文章做准备。十几天的采访在紧张、激动和忙碌中很快过去,记者们都觉得自己好像接受了一次洗礼,收获颇丰。

作者:晨曲